みなさん、こんにちは!スタッキーです。

中学受験が身近になるにつれ、我が子の模試結果の偏差値が気になってきますよね。

偏差値の数字を見ては、上がった下がったと一喜一憂してしまうことも少なくありません。

偏差値は、親の反応次第では子供に大きなプレッシャーになる取扱注意の数字なのです。

今回は、そもそも偏差値とは何か、数字の考え方、活用法などについてご紹介します。

この記事は次のような人におすすめ!

・偏差値の意味や見方がよくわからない

・模試や塾ごとに偏差値が違うのが気になる

・偏差値の数字に振り回され不安になる

今回は、中学受験における「偏差値の基本」について、解説したいと思います。

偏差値に振り回されず、冷静に受験を進めていきたい方におすすめの内容です。

それではどうぞ!

※当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

偏差値の数字に一喜一憂していませんか?

中学受験では、偏差値の数字が志望校選びや合否判定の基準になる場面が多くあります。

偏差値は数字で見えるため、つい成績の良し悪しを短絡的に判断しがちです。

「合格できるかどうか」が常に頭にあるからこそ、こだわりやすくなってしまいがち。

数字だけを見て一喜一憂せず、活用の仕方を理解することが受験成功のカギになります。

だからこそ、保護者も偏差値の基本を知っておくことがとても大切なのです。

偏差値とは?数値の意味を理解しよう

偏差値50は普通じゃない?

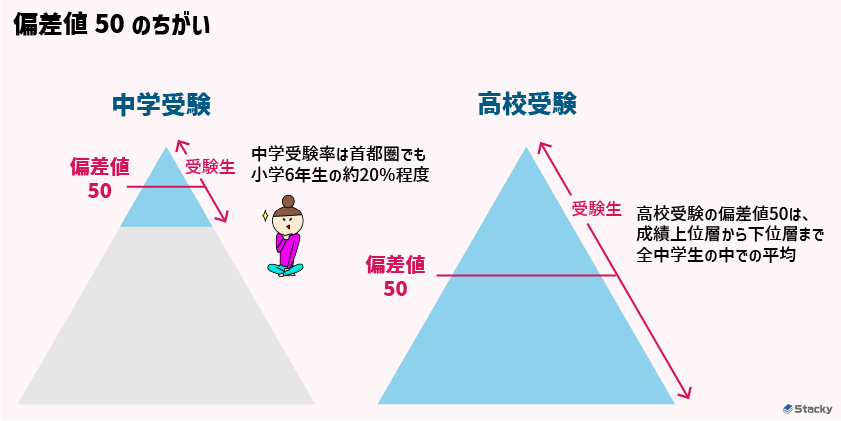

模試での偏差値50と聞くと、「ふつう」と思いがちですが、中学受験では意味が違います。

中学受験が加熱していると言われても、受験者は、小学生全体の2割程度なのです。

2割の中で偏差値を測定しているため、高校や大学受験とは少々意味が違うことがわかります。

中学受験の偏差値50は、決して「ふつうの学力」ではなく、一定の実力を備えた位置です。

模試を受けるのは、塾に通い本気で中学受験に取り組む意識の高い子がほとんどです。

つまり、母集団そのものが高い学力水準を持っているということになります。

なので、一般の小学年生全体と比べれば、かなり上位にあたることもあります。

偏差値50は「全体の中での真ん中」ではなく、選抜された層の中での“平均”なのです。

偏差値は学力ではなく位置を示すもの

偏差値は「学力の高さ」を表す数字だと思われがちですが、本来はそうではありません。

偏差値とは「学力」ではなく、「集団の中でどこにいるかを示す数字」です。

同じ実力でも、受験者のレベルによって偏差値は上下するため、点数とも連動しません。

偏差値はあくまで今回の受験者の中でどこら辺の順位なのかを把握する指標なのです。

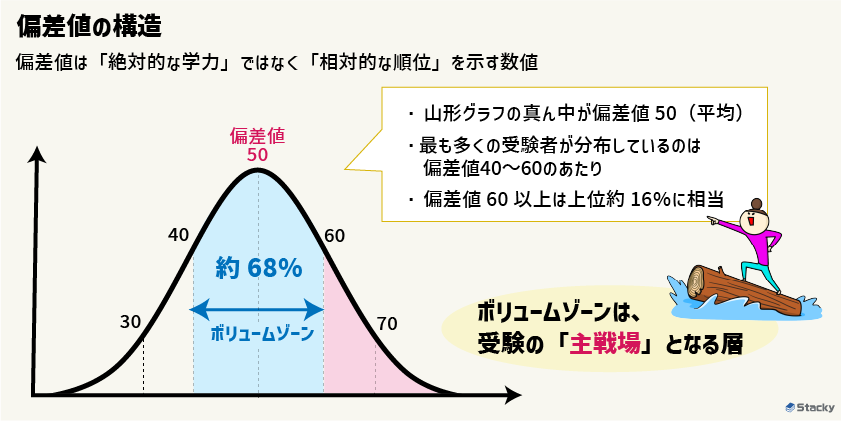

偏差値は、平均(50)を中心に、左右に同じように広がる「山の形(正規分布)」です。

偏差値が高いというのは、「その模試を受けた集団の中で上位にいる」という意味です。

たとえば偏差値60なら、全体の上位およそ16%前後に入っていると考えられます。

参考までに、偏差値と該当する割合を示しておきます。

よく聞く「ボリュームゾーン」とは、最も多くの受験生が集中している偏差値帯のことです。

偏差値50前後、だいたい偏差値40〜60付近に、約68%の受験生が該当します。

つまり、「ボリュームゾーン」は、受験の“主戦場”となる層といえます。

なぜ模試ごとに偏差値が違うのか?

模試の母集団(受験者層)が違うから

同じ子どもが複数の模試を受けた場合、偏差値に差が出ることはよくあります。

それは、模試によって「誰が受けているか」の受験者層のレベルが違うからです。

模試の内容や模試を開催する実施する塾によって偏差値の出方は大きく異なってきます。

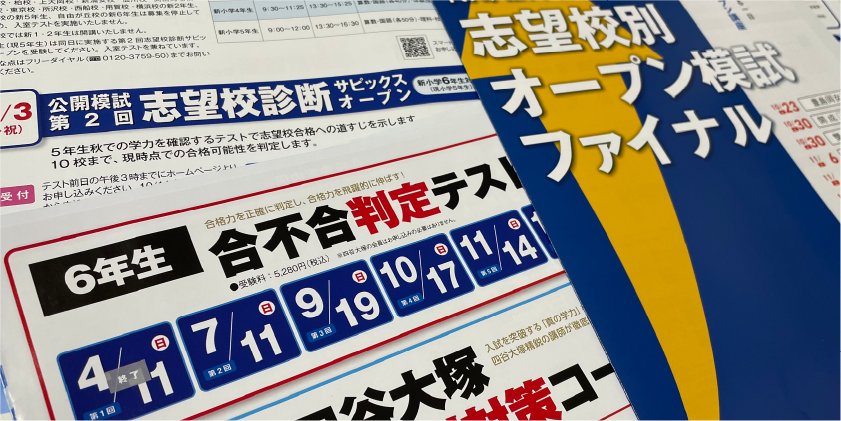

模試には、SAPIX・日能研・首都圏模試などが主催で開催している公開模試などがあります。

その中でも、たとえばSAPIXの模試は、難関校志望のハイレベルな層が多く受験しています。

周りのレベルが高ければ、自分が他の模試と同じ点数でも偏差値は低く出ることがあります。

一方、首都圏模試は幅広い層が受けるため、偏差値が高く出やすい傾向にあります。

つまり、同じ実力でも「誰と比べられるか」で偏差値の出方はまったく異なるということです。

50%や80%偏差値ラインとは

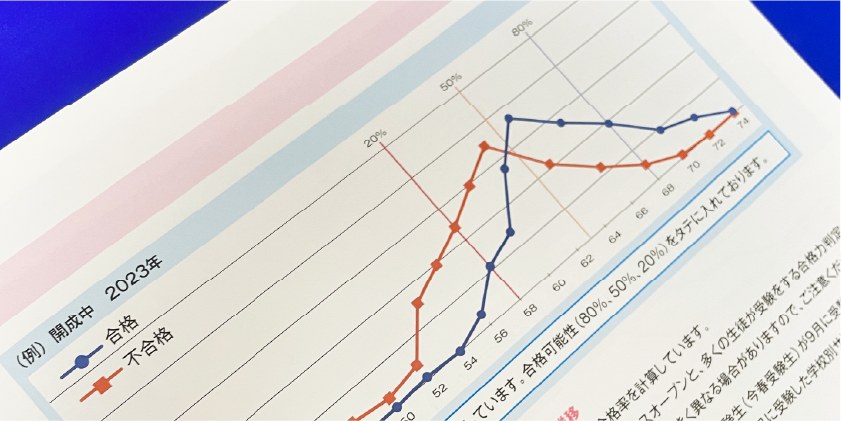

塾の模試の結果を見ると、80%合格ラインや50%合格ラインなどが表示されていますよね。

はじめて見ると、どういう意味なのか戸惑いますよね。

80%ラインは、その偏差値の受験生のうち、約80%が合格したという実績に基づく指標です。

たとえば、偏差値60の受験生が100人いたら、80人が合格したという意味になります。

個人の合格確率が80%というわけではありません。(私も勘違いしていた時がありました…)

同様に50%偏差値は、合格と不合格が半々になるボーダーラインを示しています。

同じ偏差値でも、学校の出題傾向や配点、受験生の得意・不得意などが影響してきます。

あくまでも、偏差値の合格ラインは「合格しやすさ」の目安としてとらえましょう。

小5秋〜小6春は伸び悩みやすい傾向あり

中学受験の勉強が本格化する小学校5年秋〜6年春は、成績の伸びにくさを感じる時期です。

内容が難しくなり、応用・発展問題が増えるため、急に正答率が落ちることがあります。

中でも、小学校6前半は「点が取れない」「成績が下がった」と感じやすくなります。

特に、模試の偏差値が落ちて「実力が下がったのでは」と不安になる声もよく聞かれます。

しかし、この時期の伸び悩みは、多くの中学受験生が通る自然な過程だと捉えましょう。

この時期のつまずきは、小学校6年夏以降の飛躍につながる準備期間でもあります。

結果よりも過程に目を向け、「今のがんばりが土台になる」と励ましてあげましょう。

子供の学力アップや中学受験を目指すご家庭にとって、「塾選び」はとても大切なステップです。一方で、どんな塾が良いのか、いつから通わせればいいのか、悩んでしまうことも多いですよね。塾の力を上手に活用することが子供の学力アップの鍵となりますが、今回は塾選びのポイントを紹介します。これから子供を塾に通わせようと考えている方におすすめです!

偏差値をどう活用する?見るべきポイント

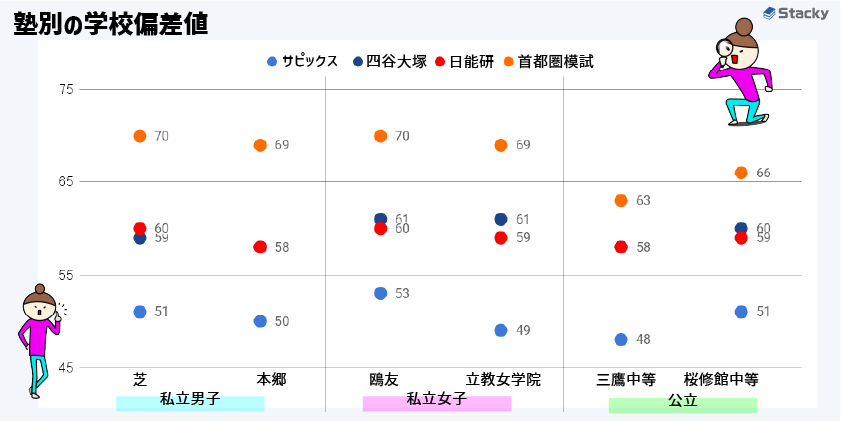

同じ学校でも塾ごとに偏差値はちがう

同じ学校でも、塾によって偏差値の数値は大きく異なることがあります。

SAPIXと四谷大塚、日能研、首都圏模試では偏差値の出方に差があります。

特に、よくいわれるのが「SAPIXの模試は偏差値が低めに出る」という傾向です。

SAPIXは、難関校を目指す子どもたちが集まっているため、偏差値が上がりにくいのです。

一方で、日能研や首都圏模試は広い学力層を対象とするため、偏差値が高く出がちです。

SAPIX偏差値50の学校は、四谷大塚では57、日能研で58、首都圏模試では65ということも。

おおよそ、SAPIXの模試よりも+5〜6高い偏差値が出るのが四谷大塚と日能研の模試です。

そして、その四谷大塚や日能研の模試よりも、+5〜6高い偏差値が出るのが首都圏模試です。

偏差値45や55ではさらに差が広がったり縮んだりと、偏差値帯によって傾向も変化します。

SAPIXの模試で低い偏差値が出ても冷静に他塾の偏差値に換算して考えることも大切です。

塾によって対象にする入試回や統計のとり方も異なり、ズレが生じるのは自然なことです。

同じ偏差値帯でも、統計の対象としている入試回数が塾ごとに違うことも要注意です。

偏差値55で80%合格ライン判定が出ても、別の模試では50%に届かないこともあります。

偏差値2~3の差に一喜一憂するより、偏差値帯としての傾向を把握しておくと良いでしょう。

志望校の偏差値を塾ごとに横並びで比較し偏差値を変換して傾向をつかむことが大事です。

中学受験をしようかなと思った時に悩むのが塾選びでではないでしょうか?1つ1つ塾を調べていくのは大変ですよね。今回は、首都圏で有名塾な4大塾を徹底比較します!サピックス、四谷大塚、早稲田アカデミー、日能研の授業料、クラス分けなど特徴について紹介します。塾選びでお悩みの方の参考になれば幸いです。

模試をなんとなく受けるのはやめよう

模試の難易度は受験者層によって変わるため、模試を受ける目的を明確にすることが重要です。

模試には、自分の立ち位置を知るための模試と、志望校との距離を測るための模試があります。

たとえば、四谷大塚や日能研の模試は、広い母集団での偏差値を知るのに適しています。

一方で、学校別模試は、よりその学校の入試に近く、実戦形式での合格判定に向いています。

難関校志望ならSAPIXの模試でハイレベルな受験生の中での位置を知るというのも大切です。

模試を受けるときに重要なのは、「今、何のために模試を受けるのか」を明確にすることです。

学年・時期・志望校に応じて使い分けることで、模試の結果を効果的に活用しましょう。

目的に合わせて受ける模試を選ぶことが、ムダな不安を減らすことにもつながります。

いざ模試を受けようとするとその種類の多さに迷いませんか?今回は、中学受験に役立つ4大模試とその活用法について解説します。わが子に合った模試を選んでいきたい方は必見です!

偏差値を活用して現実的な志望校選定を

志望校を選ぶとき、感覚だけでなく、模試結果の偏差値を根拠にするのも1つの方法です。

これまでに受けた模試の平均偏差値を基準に志望校を選定するのが現実的です。

受験した平均偏差値を基準に「挑戦校」「実力相応校」「安全校」に分類してみましょう。

まず、平均偏差値に対して、偏差値が+4以上の学校は「挑戦校」と考えられます。

今時点では、合格の可能性は低めですが、届く可能性のある目標校という位置付けです。

平均偏差値よりも±3以内の偏差値帯の学校は「実力相応校」にあたります。

合格の可能性が高く、合否ラインに近い現実的な志望校です。

平均偏差値より−4以下の偏差値帯の学校は「安全校」として分類しましょう。

本番でのトラブルや、多少の調子に波があっても合格の期待が持てる学校です。

志望校選定の際には、模試のデータをもとに客観的に分類することがとても重要です。

志望校のバランスが整うことで、中学受験全体の戦略が立てやすくなります。

小学校も低学年を過ぎてくると中学受験を考え始める家庭もいらっしゃるのではないでしょうか。志望校はどう決めたら良いか、対策方法など色々を疑問も出てきますよね。今回は、そもそも中学受験とは何か、中学受験の基本についてまとめました。中学受験をしようかどうか検討中の方は必見です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、「偏差値の基本」についてご紹介しました。

中学受験では偏差値が志望校選びや模試結果の判断に深く関わってきます。

偏差値に心が揺れがちですが、短期の上下に一喜一憂しないことが大事です。

- 偏差値は学力ではなく、集団の中での現在地を示すもの

- 模試ごとに偏差値の意味が異なることを理解しよう

- 志望校は挑戦校・相応校・安全校に分けてバランスよく選ぶ

- 結果を次につなげるために得点の内訳や復習にも注目しよう

偏差値は、正しく理解すれば受験を前向きに進めるための味方になります。

親子で冷静に見つめ、現実的な志望校選びに活用していきましょう。

今後も中学受験に役立つ情報や教材を紹介していきたいと思います。

ご期待ください!