みなさん、こんにちは!スタッキーです。

夏休みといえば、子どもの自由研究の宿題で悩むことありませんか?

なにか面白くて、かつ学習にもなる、そして家でもできるお手軽なテーマがいいですよね。

今回は、身近な材料で、家でもできて理科の勉強にもなる実験をやってみました。

この記事は次のような人におすすめ!

・理科好きの子どもにおすすめのテーマを知りたい

・変化がわかりやすくワクワクする実験を探している

・準備が簡単で親子で楽しめる自由研究にしたい

・何を学んだかがわかりやすい内容や実験にしたい

今回は、身近な材料で家で簡単にできる、光合成のしくみを実感できる実験をご紹介します。

「なぜ?どうして?」を体験しながら楽しく学べる、そんな方におすすめです!

それではどうぞ!

※当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

どうして水と油は混ざらないのか?おうちにある材料で理科の実験してみませんか?今回は、おうちでかんたんにできる不思議な「水と油の実験」をご紹介します。親子で一緒に水と油の不思議を解き明かしてみませんか?

事前学習と実験の準備

光合成の仕組みって?

実験を行う前に、実験で何をするのかを事前に少し学習しておくとより楽しめます。

今回は、紫キャベツの色の変化を使って、水の中の二酸化炭素や光合成のはたらきが目で見てわかるようにします。

実験に入る前に、軽く光合成について学習しておきましょう。

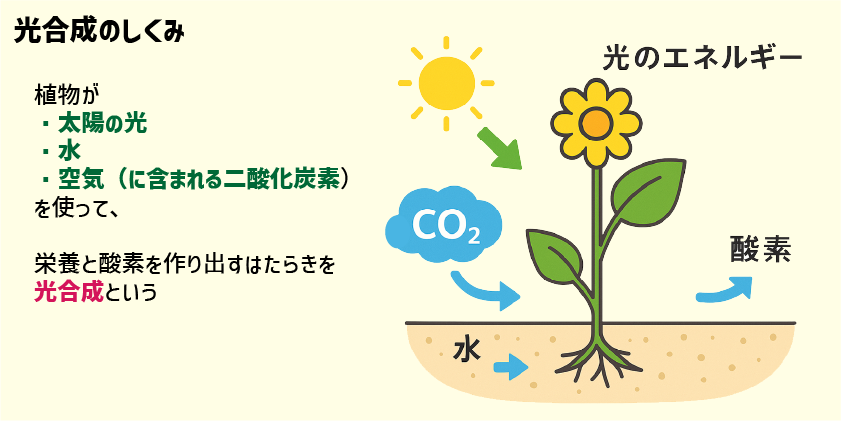

植物は光をエネルギーにして、二酸化炭素と水から酸素と栄養を作り出す働きをしています。これが 光合成 です。

主に葉の中にある「葉緑体」で行われ、私たちが呼吸する酸素もこの過程で生まれてきます。

光合成では、葉っぱの葉緑体が水と光と二酸化炭素を使って、酸素と栄養を作りだすということを事前に抑えておきましょう。

紫キャベツは「色が変わる」センサー

紫キャベツには、「アントシアニン」という色素がふくまれています。

「アントシアニン」という色素は、水の性質によって色が変わるはたらきをもっています。

たとえば、

すっぱいもの(酸性)が入ると、赤っぽくなったり、

普通の水(中性)では、紫のままだったり、

にがいようなもの(アルカリ性)が入ると、青や緑っぽくなったりします。

なので、この液を使うと水がどんな性質をもっているかを目で見てわかります。

今回の実験では、「紫キャベツの色が変わる性質」と「植物が光合成で酸素を出す」という仕組みを使って、目で見て「光合成が起きていること」を確かめることができます。

準備するもの

実験に必要なものを準備していきます。初めは紫キャベツ、鍋、ペットボトル、水草があればできると思っていましたが、意外とあった方が良かった道具もあったので載せておきます。

- 紫キャベツ1/4くらい

- 鍋(紫キャベツ液を作るため)

- 水 500mlくらい

- ペットボトル(透明なもの)3本

- ストロー(息を吹き込む用)

- 水草(オオカナダモ/アナカリスともいう)

- ろうと、ざる、ピンセット(あると便利)

- 太陽の当たる窓辺やベランダ

紫キャベツは、大きめのスーパーには置いていますが、コンビニや小さめのスーパーなどにはおいていませんので注意です。紫色が濃いものを選ぶようにしましょう。

水草のオオカナダモは、金魚などの飼育用品売り場があるホームセンターや熱帯魚ショップで入手可能です。1束380円くらいで買えました。

水草の葉に茶色や黒ずみがあると光合成が弱まりますので、できるだけ葉が多く緑色のものを選ぶと良いです。

実験の手順

その① 紫キャベツ液を作る

まずは、紫キャベツから色素を抽出して紫色の液体をつくります。

紫キャベツを細かく切って、お湯をかけてしばらくおいておくと、紫色の液体ができます。

この液体に「アントシアニン」が含まれていて、今回の実験のベースになります。

その② 紫キャベツ液を2Lペットボトルに全部入れる

できあがった紫キャベツ液を、2リットルの空のペットボトルに注ぎます。

紫キャベツ液は冷ましてから、ろうとやざるを使って液体だけを取り出してください。

この後、3本のペットボトルに分けるので、まず大きなペットボトルでまとめておきます。

色素が抜けた紫キャベツは、やや白っぽくくすんだ灰色に。。。

その③ キャベツ液を1本目のペットボトルAに入れる

ペットボトルを1本用意し、先ほどの2Lペットボトルから紫キャベツ液の一部を注ぎます。

これは「何もしていない液」として、あとで比べるために使います。

その④ 2Lペットボトルに残っている紫キャベツ液に息を吹き込む

次に、2Lペットボトルにストローを差して、口で「ぶくぶく」と息を吹き込みます。

酸欠にならないよう、息を何回かに分けて吹き込んでいきます。

息の中には二酸化炭素が入っているので、紫キャベツ液の色が少し赤っぽく変化します。

すぐには色は変化しませんが、時間が経つと二酸化酸素が溶けて色が変わってきます。

その⑤ キャベツ液をペットボトルBとCに入れる

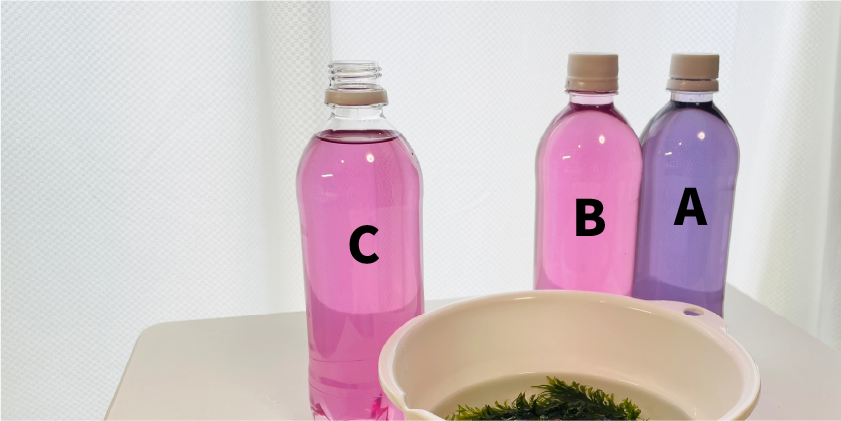

息を吹き込んで赤っぽくなった紫キャベツ液を、ペットボトルBとCの2本に分けて注ぎます。これで「二酸化炭素が入った液」が2本できました。

その⑥ ペットボトルCに水草を入れる

ペットボトルCに、光合成をしてくれる水草(オオカナダモ)を入れます。

手で入れるのは難しい場合は、ピンセットがあると便利です。

水草は光があると光合成をしてくれるので、二酸化炭素を吸って酸素を出すかどうかを観察してみましょう。

その⑦ ペットボトルABCを日の当たるところに置く

3本のペットボトル(A・B・C)をならべて、太陽の光がよく当たる場所に1日置いて観察します。

特に、水草の入ったペットボトルCでは、水草や液体の色の様子がどう変わるかなど、他のペットボトルと比べながら見てみましょう。

この実験でわかること

なぜ紫キャベツ液の色が変わるのか?

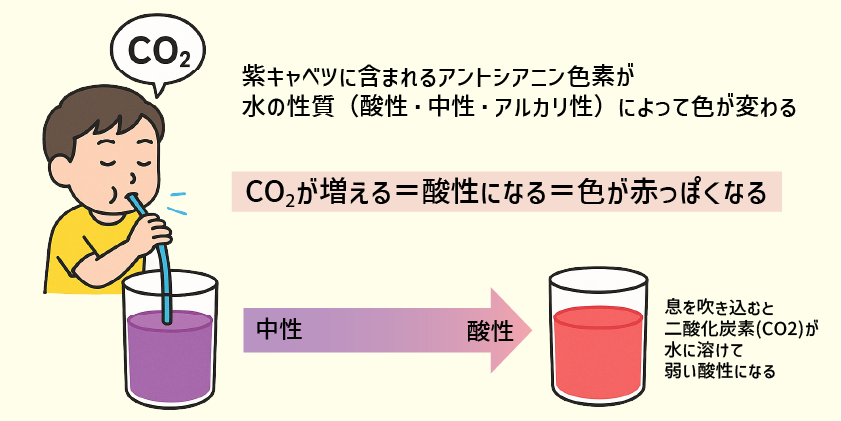

紫キャベツの液体が色を変える理由は、液体に含まれるアントシアニンという色素が、水の性質(酸性・中性・アルカリ性)に反応して色を変える性質を持っているからです。

実験では、2Lペットボトルに入れた紫キャベツ液に息を吹き込むと、紫色だった液体が赤っぽく変化しました。

これは、私たちの息に含まれている二酸化炭素(CO₂)が水に溶けて紫キャベツ液が中性から酸性に傾いたためです。

つまり、紫キャベツ液は「CO₂が増える=酸性になる=色が赤っぽくなる」という反応を示したのです。

この仕組みを利用することで、色の変化から「空気中の二酸化炭素の増減」が視覚的にわかるという、とてもユニークな観察ができます。

水草を入れたボトルはどうなったか?

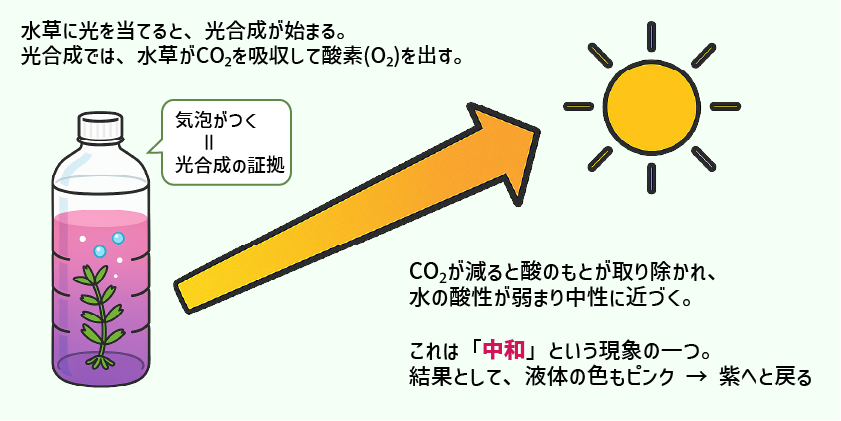

ペットボトルCには、息を吹き込んで酸性になった紫キャベツ液とともに水草(オオカナダモ)を入れました。

そして1日中、日の当たる場所に置いて観察しました。

すると、ボトルの中では水草に小さな気泡がくっついている様子が確認できました。

これは、水草が光を浴びて光合成を行い、酸素(O₂)を出した証拠です。

さらに、ボトル内の液体の色も赤っぽさが薄れ、もとの紫色に少し戻っていく変化が見られました。

つまり、光合成によって水中の二酸化炭素が減り、酸性から中性に近づいたことで、液体の色が再び紫色に戻ったのです。これは、まさに「色で見える光合成」と言えます。

目で見てわかる光合成の仕組み

今回の実験では、光合成とは何かを、色の変化を通して視覚的に理解することができました。

水草は光を受けることで、水と二酸化炭素を使って、酸素とでんぷん(栄養)をつくるはたらきがあります。これが光合成です。

今回は「色の変化」+「気泡の発生」という2つの変化によって、次のようなプロセスがはっきりと見えました

- 息を吹き込んだキャベツ液 → CO₂が増えて酸性に → 赤く変化

- 水草を入れて光を当てる → CO₂が減って中性に戻る → 紫に近づく

- 同時に光合成で酸素が発生 → 水草に気泡がつく

光・水・二酸化炭素・植物がそろうと、光合成が起こるという自然の仕組みを、誰でも身近な材料で体験できたのが、この実験の最大の成果といえます。

おまけ:実験後のキャベツもムダにしない!

色がすっかり抜けた紫キャベツは、見た目こそ少し地味ですが、まだまだ食材として使えます。ただし、食材は痛みやすいので調理は早めに!

せっかくなので細かく刻んでカレーに入れてみたところ、美味しくいただけました!(多少のかさ増し効果もあり)

身近な材料でできる「エコな自由研究」として、使用した食材を捨てずに最後まで使い切ることも大事ですね。

理科の学習はテキストだけの学習ではイメージつきにくいことがよくあります。今回は、家でカンタンにできる理科実験「スケルトンたまご」をご紹介します。夏休みなどや連休に自宅で理科の実験してみるのも良いかもしれません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、紫キャベツと水草を使った光合成の実験をご紹介しました。

- 紫キャベツの液は、色の変化でpHの違いがわかる

- 息を吹き込むと、溶液は酸性になって赤くなる

- 水草が光合成を行うと、液は紫に戻り泡(酸素)が出る

- 身近な材料で「光合成」の大切な働きを実感できる

家にあるもので楽しく理科実験、食材も無駄にしない、お手軽な自由研究を親子でチャレンジしてみませんか。

科学の不思議を自分で実験してみると、親もワクワクして楽しむことができます。

今後も子ども楽しく学習できる教材やコンテンツを紹介していきたいと思います。

では、また〜